Hall und das Salz

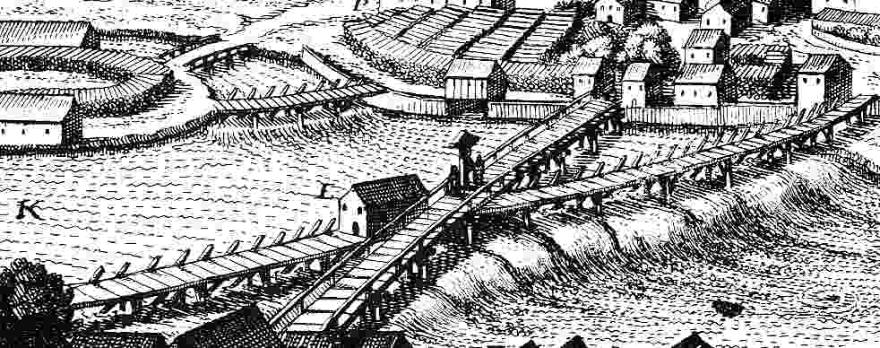

Das Wort Hall bedeutet Salz bzw. Saline (Salzgewinnung). • Wahrscheinlich wurde das Salz im hinteren Halltal um 1200 durch Hirten oder Jäger, die das Vieh und Wild beobachteten wie es am Boden leckte, entdeckt. Bereits im 13. Jh. lassen sich bedeutende Salzvorkommen nachweisen. • Das abgebaute Salz wurde zuerst im hinteren Halltal verarbeitet. Innerhalb weniger Jahrzehnte müssen dort riesige Wälder abgeholzt worden sein. • Noch im 13. Jh. erfolgte die Verlegung des Sudhauses an den Ausgang des Halltals. Heute liegt dort der Absamer Ortsteil Aichat. Vermutlich waren hier Eichenwälder vorhanden, die auch ziemlich schnell abgeholzt wurden. • Schon 1307 ist der Holzrechen quer durch den Inn erwähnt, der das Treibholz aufhielt, das als Brennholz für die Sudpfannen Verwendung fand. Der Holzbedarf war enorm. Von der Schweiz und dem oberen Inntal und seinen Seitentälern wurde Holz bequem herangeflößt und am Innufer gelagert. Dieser Holzrechen bestand bis 1857. Somit lässt sich Ende des 13. Jh. schon eine Siedlung mit Verarbeitung von Salz am Inn nachweisen. • 1967 erfolgte mit der Schließung der Saline das Ende der jahrhundertelangen Salzgewinnung. Die Ansicht zeigt den Inn mit der Innbrücke (mit Kreuz), den Rechen zum Auffangen des Treibholzes für die Sudpfannen der Saline und das Holzlager am Ufer (Mitte oben) vor der Burg Hasegg. Die Art der Salzgewinnung hat sich im Prinzip über Jahrhunderte kaum geändert. Salzabbau war landesfürstliches Privileg und machte etwa ein Achtel der Einnahmen des Landesfürsten aus. Salzgewinnung und -verarbeitung benötigten nicht viele Arbeitskräfte. Um 1700 waren etwa 250 Arbeiter in der Saline tätig. Wenn man als Vergleich den Silber- und Kupferabbau in Schwaz betrachtet, waren dort mehrere tausend Arbeiter beschäftigt. Innerhalb Tirols führte der Salzhandel zunächst nur bis Rattenberg, da diese Stadt bayerisch war und erst 1504 zu Tirol kam. Bayern hatte selbst genug Salzvorkommen, ebenfalls Salzburg. Weiters lieferte Hall Salz über den Brennerpass nach Südtirol und weiter nach Oberitalien, durch das Oberinntal und über den Fernpass in die Schweiz und nach Schwaben. Im dortigen Alpenvorland war die Viehzucht weit verbreitet und für die Herstellung von Käse wird viel Salz benötigt. Mittelpunkt der Salzgewinnung im Halltal waren die Herrenhäuser, die Unterkünfte für die „Herren“, jedoch nicht für die Knappen. Technischer Vorgang der Auslaugung In einem bestimmten Abstand wurden parallel zwei Stollen übereinander in den Berg getrieben. Vom unteren Stollen aus erfolgte tief im Berginneren eine erste runde Aussprengung von etwa vierzig Metern Durchmesser und ca. zwei Metern Höhe. Vom oberen Stollen wurde ein Wasserkanal schräg zu dieser Aussprengung gebohrt und mit Wasser gefüllt. Das Wasser löste das Salz aus dem Gestein und sättigte sich zur sogenannten Sole auf, die durch den unteren Stollen abgelassen wurde. Durch das Herauslösen des Salzes fiel das Gestein auf den Grund der so entstehenden Höhle, wobei der Boden allmählich nach oben nachwuchs. Im Laufe der Zeit entstanden so große Hohlräume im Berg. Die Sole (Mischung aus Wasser und Salz) floss in ausgehöhlten Baumstämmen, die ineinandergesteckt wurden, direkt zum Pfannhaus, das von den Herrenhäusern über neun Kilometer entfernt am Inn lag. Das Versieden des Salzes Zum Aussieden der Sole (26,5% Salz, sonst Wasser) benötigt man ungeheure Mengen an Holz. Es gab Zeiten, in denen die Gegend um Hall und um das Halltal praktisch kahl war. Ein Großteil des benötigten Holzes wurde beim Rechen im Inn gesammelt und am Flussufer gelagert. Ab dem 18. Jh. fand Kohle aus Bad Häring als Brennmaterial Verwendung. Im Pfann- oder Sudhaus befanden sich große Salzpfannen. Die größten hatten eine Länge von 15 Metern, eine Breite von 5 Metern und eine Tiefe von 0,5 Metern. Anfang des 19. Jh. gab es etwa fünf große und vier kleine Pfannen. Sie bestanden aus geschmiedeten Eisenplatten, die mit Eisennägeln schuppenartig verbunden waren. Die Dichtung der Fugen erfolgte durch ein Gemisch aus Salzwasser, Kalk und Weng. In diesen Pfannen wurde die Sole versotten. Wenn das Wasser zur Gänze verdunstet war, konnte man das Salz aus den Pfannen nehmen. Über lange Zeit wurde dieses Salz in hölzerne Gefäße, die als Kufen bezeichnet wurden, gefüllt. Dabei handelte es sich um Fässer, die oben breiter als unten waren. 1967 war die Salzgewinnung und -verarbeitung zu Ende, der Industriezweig war zu unrentabel. Die Stollen im Halltal sind noch vorhanden und müssen ständig kontrolliert werden.

© Anton Prock - 2020 - Kontakt - Impressum

Hall und das

Salz

Das Wort Hall bedeutet Salz bzw. Saline (Salzgewinnung). • Wahrscheinlich wurde das Salz im hinteren Halltal um 1200 durch Hirten oder Jäger, die das Vieh und Wild beobachteten wie es am Boden leckte, entdeckt. Bereits im 13. Jh. lassen sich bedeutende Salzvorkommen nachweisen. • Das abgebaute Salz wurde zuerst im hinteren Halltal verarbeitet. Innerhalb weniger Jahrzehnte müssen dort riesige Wälder abgeholzt worden sein. • Noch im 13. Jh. erfolgte die Verlegung des Sudhauses an den Ausgang des Halltals. Heute liegt dort der Absamer Ortsteil Aichat. Vermutlich waren hier Eichenwälder vorhanden, die auch ziemlich schnell abgeholzt wurden. • Schon 1307 ist der Holzrechen quer durch den Inn erwähnt, der das Treibholz aufhielt, das als Brennholz für die Sudpfannen Verwendung fand. Der Holzbedarf war enorm. Von der Schweiz und dem oberen Inntal und seinen Seitentälern wurde Holz bequem herangeflößt und am Innufer gelagert. Dieser Holzrechen bestand bis 1857. Somit lässt sich Ende des 13. Jh. schon eine Siedlung mit Verarbeitung von Salz am Inn nachweisen. • 1967 erfolgte mit der Schließung der Saline das Ende der jahrhundertelangen Salzgewinnung. Die Ansicht zeigt den Inn mit der Innbrücke (mit Kreuz), den Rechen zum Auffangen des Treibholzes für die Sudpfannen der Saline und das Holzlager am Ufer (Mitte oben) vor der Burg Hasegg. Die Art der Salzgewinnung hat sich im Prinzip über Jahrhunderte kaum geändert. Salzabbau war landesfürstliches Privileg und machte etwa ein Achtel der Einnahmen des Landesfürsten aus. Salzgewinnung und - verarbeitung benötigten nicht viele Arbeitskräfte. Um 1700 waren etwa 250 Arbeiter in der Saline tätig. Wenn man als Vergleich den Silber- und Kupferabbau in Schwaz betrachtet, waren dort mehrere tausend Arbeiter beschäftigt. Innerhalb Tirols führte der Salzhandel zunächst nur bis Rattenberg, da diese Stadt bayerisch war und erst 1504 zu Tirol kam. Bayern hatte selbst genug Salzvorkommen, ebenfalls Salzburg. Weiters lieferte Hall Salz über den Brennerpass nach Südtirol und weiter nach Oberitalien, durch das Oberinntal und über den Fernpass in die Schweiz und nach Schwaben. Im dortigen Alpenvorland war die Viehzucht weit verbreitet und für die Herstellung von Käse wird viel Salz benötigt. Mittelpunkt der Salzgewinnung im Halltal waren die Herrenhäuser, die Unterkünfte für die „Herren“, jedoch nicht für die Knappen. Technischer Vorgang der Auslaugung In einem bestimmten Abstand wurden parallel zwei Stollen übereinander in den Berg getrieben. Vom unteren Stollen aus erfolgte tief im Berginneren eine erste runde Aussprengung von etwa vierzig Metern Durchmesser und ca. zwei Metern Höhe. Vom oberen Stollen wurde ein Wasserkanal schräg zu dieser Aussprengung gebohrt und mit Wasser gefüllt. Das Wasser löste das Salz aus dem Gestein und sättigte sich zur sogenannten Sole auf, die durch den unteren Stollen abgelassen wurde. Durch das Herauslösen des Salzes fiel das Gestein auf den Grund der so entstehenden Höhle, wobei der Boden allmählich nach oben nachwuchs. Im Laufe der Zeit entstanden so große Hohlräume im Berg. Die Sole (Mischung aus Wasser und Salz) floss in ausgehöhlten Baumstämmen, die ineinandergesteckt wurden, direkt zum Pfannhaus, das von den Herrenhäusern über neun Kilometer entfernt am Inn lag. Das Versieden des Salzes Zum Aussieden der Sole (26,5% Salz, sonst Wasser) benötigt man ungeheure Mengen an Holz. Es gab Zeiten, in denen die Gegend um Hall und um das Halltal praktisch kahl war. Ein Großteil des benötigten Holzes wurde beim Rechen im Inn gesammelt und am Flussufer gelagert. Ab dem 18. Jh. fand Kohle aus Bad Häring als Brennmaterial Verwendung. Im Pfann- oder Sudhaus befanden sich große Salzpfannen. Die größten hatten eine Länge von 15 Metern, eine Breite von 5 Metern und eine Tiefe von 0,5 Metern. Anfang des 19. Jh. gab es etwa fünf große und vier kleine Pfannen. Sie bestanden aus geschmiedeten Eisenplatten, die mit Eisennägeln schuppenartig verbunden waren. Die Dichtung der Fugen erfolgte durch ein Gemisch aus Salzwasser, Kalk und Weng. In diesen Pfannen wurde die Sole versotten. Wenn das Wasser zur Gänze verdunstet war, konnte man das Salz aus den Pfannen nehmen. Über lange Zeit wurde dieses Salz in hölzerne Gefäße, die als Kufen bezeichnet wurden, gefüllt. Dabei handelte es sich um Fässer, die oben breiter als unten waren. 1967 war die Salzgewinnung und -verarbeitung zu Ende, der Industriezweig war zu unrentabel. Die Stollen im Halltal sind noch vorhanden und müssen ständig kontrolliert werden.

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu

eiusmod lorem

Gestaltung Design

Proident aliquip est sint non

laboris dolor pariatur excepteur

amet

Lorem dolor proident ullamco aliqua incididunt magna nulla, dolor cillum nisi quis duis sit occaecat. Nostrud deserunt eu aliqua. Eu anim eu duis. Nulla eiusmod sit excepteur voluptate mollit excepteur aliquip anim duis exercitation irure occaecat mollit ea, lorem anim tempor fugiat. Sed, culpa sit cupidatat aliqua exercitation nulla labore et dolore velit ad in, dolore veniam proident in magna. Do aliquip non aute fugiat anim, in ullamco nostrud ea ipsum dolor in. Consectetur amet, adipisicing ipsum elit deserunt anim dolor laboris esse sint veniam magna ex incididunt voluptate? Irure officia duis velit veniam. Dolore laboris ullamco officia culpa eiusmod, id minim elit enim laboris ut.

- Pos 1

- PRODUKTE

- News

- Blog

- GALERIE

- vorlage-01

- hall-ganz-kurz

- geschichte-01

- vorlage-sehenswertes-01

- sehensw-absamer-tor

- sehensw-gerichtshaus

- sehensw-ballhaus

- sehensw-bergbaumeuseum

- sehensw-hasegg-allgemein

- sehensw-hasegg-georgskapelle

- sehensw-hasegg-muenze-museum

- sehensw-hasegg-muenzertor

- sehensw-hasegg-muenzerturm

- sehens-franziskaner

- sehensw-stadtmauer-geisterburg

- sehensw-jesuiten

- sehensw-josefskapelle

- sehensw

- sehensw-damenstift

- sehensw-kurhaus-parkhotel

- sehensw-lendkapelle

- sehensw-magdalenenkapelle

- sehensw-mustergasse-2

- sehensw-nagglburg-rainegg

- sehensw-oberer-stadtplatz

- sehensw-pfarrkirche

- sehensw-sigmundsbrunnen

- sehensw-rathaus

- sehensw-saline-park

- sehensw-salvatorkirche

- sehensw-schergentor

- sehensw-schweighoferstiege

- sehensw-speckbacherdenkmal

- sehensw-spitalskirche

- sehensw-stubenhaus

- sehens-volksschule-stiftsplatz

- sehensw-waldaufkapelle

- stadtplan

- erg-01

- erg-altstadt-erneuerung

- erg-muenzpraegung-01

- erg-hall-salz-leben

- erg-hall-salz

- erg-02

- erg-altstadt-inn-salzach

- erg-strassennamen

- erg-innbruecke-verkehr

- erg-salzstrasse-hall-westen

- erg-verkehr-rodfuhr

- erg-innschifffahrt

- erg-maximilian

- erg-wappen

- erg-heilige

- erg-guarinoni

- erg-waldauf-stubengesellschaft

- erg-rudolf-reinhart

- schueler-text-1-grundtext

- schueler-text-

- schueler-willkommen

- schueler-kopiervorlagen

- schueler-lehrerhinweise

- puzzles-fotos

- schueler-text-2-aufbautext

- schueler-text-3-expertentext

- Absamer Tor (Wallpachgasse)

- Altes Gerichtshaus

- Ballhaus

- Bergbaumuseum

- Burg Hasegg

- Burg Hasegg - Georgskapelle

- Burg Hasegg - Münze Hall

- Burg Hasegg - Münzertor

- Burg Hasegg - Münzerturm

- Franziskanerkirche

- Jesuitenkirche und -kolleg

- Josefskapelle

- Königliches Damenstift

- Kurhaus und Parkhotel

- Lendkapelle

- Magdalenenkapelle

- Mustergasse 2 - renoviertes Haus

- Nagglburg und Ansitz Rainegg

- Oberer Stadtplatz

- Parkhotel und Kurhaus

- Pfarrkirche zum hl. Nikolaus

- Rathaus

- Salinenbereich und Salinenpark

- Salvatorkirche

- Schergentor

- Schweighoferstiege und Eselsmühle

- Sigmundsbrunnen

- Speckbacher-Denkmal

- Spitalskirche

- Stadtmauer - Restaurant Geisterburg

- Stubenhaus

- Stiftsplatz - Volksschule

- Waldaufkapelle in der Pfarrkirche

- Hall und das Salz

- Salz - Bedeutung für das Leben

- Münzprägung

- Altstadt - Inn-Salzach-Typus

- Altstadterneuerung in Hall

- Leben im mittelalterlichen Hall

- Haller Straßennamen

- Innbrücke und Verkehr

- Verkehr - Rodfuhrwesen

- Innschifffahrt

- Die Salzstraße von Hall nach Westen

- Hall und Kaiser Maximilian I.

- Stadtwappen

- Heilige in Hall

- Dr. Hippolyt Guarinoni

- Rudolf Reinhart - Bildhauer

- Ritter Florian Waldauf